2/ 28th, 2013 | Author: Ken |

飛行するデザイン…Shinden Racer

終戦間際に初飛行した「J7W1・震電」。1号機は戦後、アメリカに送られ、現在もスミソニアン・国立航空宇宙博物館の倉庫に眠っている。

ほぼ完成間近にあった2号機はどうなったのだろうか。破棄された。いやこれもアメリカに運ばれた。様々な説があるが、亡霊探し(ゴースト・ハンター)たちが遂に突き止めた。1999年、アメリカ・ユタ州、ソルトレーク・シティ郊外の個人飛行場の倉庫にガラクタやスクラップ機体の下にあるのが発見された。破損は酷く約50%が原型を辛うじて止めていた。個人収集家は亡くなっていたが遺族と交渉の末取得、GAF(Ghost Air Force)と協力し、レストアすることとなった。降着装置、機銃、キャノピー、計器、外板も大きく失われていた。プロジェクトチームの意見は二つに分かれ「完全にレストアする」、「いや一層のことレーサーに改造しリノのエアーレース・アンリミテッド・クラスに出場さすべきだ。

そこで大空を自由に翔させてやりたい」。….失われた大部分を制作する以上、新しい「震電」としてレースを目指す方向に決定した。機体構造、エンジン・延長軸はほぼ揃っていた。全てを分解し各パーツ毎に丹念に修理、失われたものは製作し、剥がれた外板も当時と同じ工法で製作し貼り着けるのだ。分解、掃除、修理、再組み立てが果てしなく続いた。降着装置はベルP63キングコブラの脚を改造代用、最大の問題はエンジンだった。大馬力のP&W R-2800ダブルワスプ、またはライトR-3350サイクロン18に装換したいところだが重量・直径が大きく根本的設計変更が必要となるので諦めた。

そこで三菱MK-9D改(ハ-43-42)を徹底的にオーバーホールして使用することになった。電気・油圧系を刷新、高性能加給機、高オクタン燃料により2450hpを発揮、水メタノール噴射により短時間なら2800hpが可能となった。計画馬力より約2〜4割の増加、MK-9の秘めたる力を引き出した。

ガバナーとプロペラはA1スカイレーダーのスクラップから集めた。直径が大きすぎるので脚を延長。機銃その他装備品が無くなるため重心位置調整には苦労の連続であった。翼内タンクを撤去、胴体内タンク増設、潤滑油タンク、水メタノールタンクの前方移動、先端部にバランサーを設置した。

徹底した重量軽減策により空虚重量は2,950kg、500kg以上の軽減を達成した。サンドブラストで磨き上げた機体、軽い機体に強力なエンジン。…..プロジェクト・チーム発足より十数年が過ぎていた。いま、まさに飛び立とうとする猛禽類を思わせる

「震電」。そのエンジンの咆哮と、銀翼を煌めかし大空を飛翔する勇姿を見るのも近い。P51 、F8F、ホーカー・シーフューリー、スーパーコルセア….。願わくばあの伝説のレーサー、ダリル・グリーネマイヤーの記録と競いあいたいものだ…..。

2/ 25th, 2013 | Author: Ken |

飛行するデザイン…震える空

見よ、紅蓮に染まる帝都上空を高速で翔る異形の翼があった…震電だ!B29のガナーたちも前後が逆になって迫る姿には戸惑った…。

if もしも? 震電が実用化されていたら … その先進的形態にはいかにも高性能・異様の美という魔性の力がある。第二次大戦末期、従来のレシプロ機の限界が見え始めた。エンジンも2000〜2500馬力を超え、これ以上の出力は多気筒化や過給器の改良などをもってしても困難だった。いかに突破するか、設計者は画期的な性能を機体の形態に求めた。各国は様々な試作機を飛行させ、日本海軍も戦争の激化に伴い高々度で侵入する超重爆B29を阻止するために強力な火器を搭載、上昇力と高速の局地戦闘機を求めた。それら数多くの試作機のなかで、一際異彩を放っているのが「J7W1震電」だ。基本計画は海軍空技廠、詳細設計以降は九州飛行機が担当、前翼(カナード)またエンテなどと呼ばれる形式である。小さな前翼は開閉式スロット翼。重心位置のため主翼は前縁で20度の後退角を持つ層流翼。降着装置は前輪式、装備は小さい機体にぎっしりとが詰め込まれ、後部のエンジンからプロペラまでの延長軸、エンジンの冷却という問題を抱えながらも、30ミリ砲4丁という重武装、速度は400ノット(750km/h)を狙っていた。

海軍航空技術廠の鶴野正敬少佐(当時大尉)昭和18年から「前翼機」風洞実験を繰り返し、実証するためにモーターグライダー・MXY6前翼型滑空機でテスト、そして「十八試局地戦闘機」として試作が発令された。「震電」は昭和20年6月に試作機完成、同年8月に数度の試験飛行を行い終戦。ついに実戦には間に合わなかった。その貴重な飛行フィルムが現存しYou Tubeで見る事ができる。VDM 定速6翅(量産型では4翅に予定)推進式プロペラ。そのために緊急脱出の際はハブ内に火薬爆破式のプロペラ飛散装置を備える予定であった。生産性を考慮して構造・工法も合理性を徹底、厚板応力外皮構造、プレス機による外板成型、スポット溶接などを採用した。戦争という極限の時代に各国とも同じような形態を模索したが、成功した機体はほとんど無かった。

もうジェット機の時代が始まっていたのだ。仮に完成し量産させていたとしても空襲で疲弊した工業力、素人による生産技術力では到底、戦力にはならなかっただろう。そして700kmを優に超すP51Hマスタング、P47N、グラマンF8Fベアキャット、P80ジェットまで現れていたのだから…「震電」は夢にしか過ぎなかった。戦争による情報が遮断の時代に技術者たちが必死で考えたことは、不思議にも各国による多地域同時発生という、発想と思考が同調するのは不思議なことだ。…人間、考えることは似たようなものだ。

2/ 18th, 2013 | Author: Ken |

飛行するデザイン…前翼形、折り畳み可変翼。

進化とは不思議だ。自然は様々な姿を試しているように見える。我々脊椎動物の基本形はいつ決まったのだろう。1個の頭部、中枢神経、分節化した骨格からなる胴体、手足が4本、指が5本など、基本ボディプランは同じなのに驚くほど多様な形態を生み出して来た。

この地上には重力があり空気がある。その空気を利用して飛行する…どこで発生したのだ。たぶん高所から飛び降りるのに適した種が淘汰され膜や翼を発達させた…と進化学は教えるが、本当?じゃ最初からその萌芽を持っていた?

そしてだ、鳥は前肢が進化し羽毛という翼を形成、モモンガやムササビは脚の間の膜が発達し、コウモリは掌と指の骨を非常に長く発達させて、その間の膜で飛行し、翼竜は極端に長くなった薬指1本で滑空する。翼を持たなかった共通祖先から、翼を持つ系統が別個に進化し、よく似た形態になる。

収斂進化というそうだ。その中にはとんでもない奴もいる。後肢に張られた飛膜で滑空するシャロヴィプテリクス(Sharovypteryx:シャロフの翼)は三畳紀初期に現れた爬虫類で、まるで第二次大戦末期に現れた前翼機だ。日本海軍の戦闘機「震電」ソックリじゃないか!2億年以上前に生物は様々なスタイルを試していたのだから驚きだ。

そしてトビトカゲ属(Draco)はなんと!左右に5-7本ずつ肋骨が伸長し、その間の扇状の皮膜で滑空するのだ。(天使や悪魔は背から翼が生えているがあれも肋骨から出たのだろうか?)だがその中間段階じゃ邪魔なだけじゃなかったのか?

手持ちの材料で作る … 進化に「目的論・toleology」は神様が出てきそうで….通用しないが「機械論・mechanism」だけで説明できるかね。おいおいカントなんて持ち出すなよ。哲学的形而上学じゃないんだ進化は現実なんだよ。スティーブン・ジェイ・グールドの「パンダの親指」では、パンダには一見すると6本の指があるように見えるが、実は親指にあたるのが撓側種子骨という小さな骨が異常に発達したものだという。つまり手近かな材料で作ったのだと。…. 進化とは不思議だ。ニッチを求め、突然変異というスーパーな奴が現れたりして、その隙間に適応する個体がより有利な方向へと進み子孫を多く残す、だから……。そうかい。でも何故なんだ!

2/ 12th, 2013 | Author: Ken |

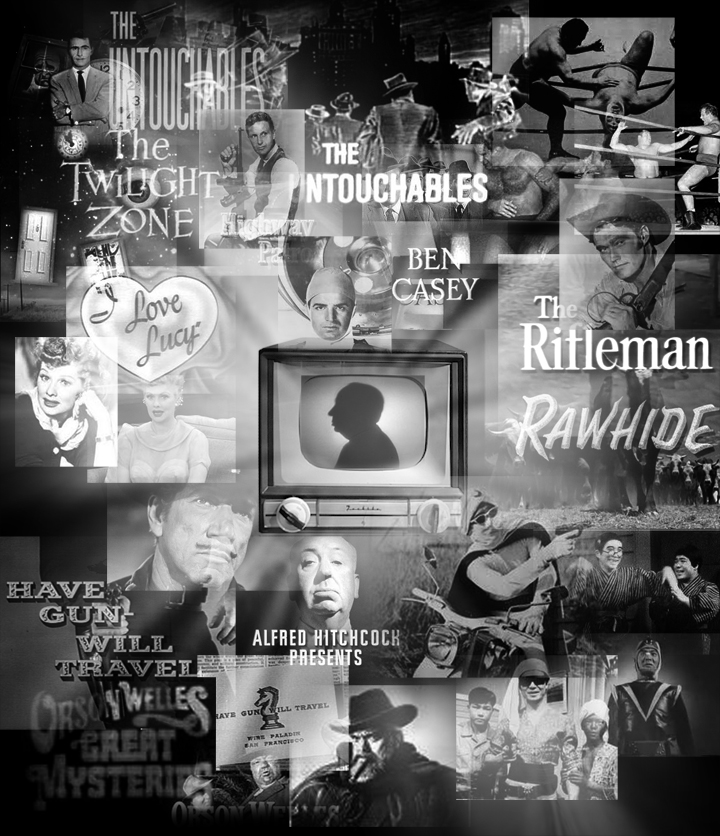

TV、そしてボクシングに昂る…そんな時代も。

街から人と車が消えたことが何度かある。1969年7月20日、アポロ11号の月面着陸だ。そして1974年10月30日、コンゴ(当時 ザイール共和国)の首都キンシャサで闘われたWBA・WBC世界統一ヘビー級王座ジョージ・フォアマンにモハメド・アリが挑んだ一戦だった。

もちろん僕も期待と興奮で待ち望んだのだ。ほら吹きクレイことカシアス・クレイの”Float like a butterfly, sting like a bee” (蝶のように舞い、蜂のように刺す)華麗なフットワークと鋭い左ジャブは大男で鈍重なヘビー級の概念を変えたのだ。そしてモハメド・アリに改名、激しくなったベトナム戦争を背景に徴兵を拒否、ヘビー級王座を剥奪され、3年7か月間ブランク、そして実力で王座奪還を果たし復帰、折から高まった公民権運動にも積極的に参加、黒人差別への批判的な言動を繰り返した。

その頃のチャンピオンは「象をも倒す」と言われたジョージ・フォアマンだった。年齢的に最良の時代に試合が出来なかったアリはもう全盛期を過ぎたと見られていたのだ。…試合にはイライラさせられた。アリはロープを背にガードを固めてひたすら打たれるだけ。あの軽やかで派手な闘いぶりを期待していただけに、フラストレーションが積もり悪態をつきながら…..ラウンドが過ぎていった。

フォアマンも打ち疲れた。8ラウンドだった。一瞬の隙をつきアリのワンツーが炸裂、フォアマンが崩れた。あっけないKO勝利だ。これを「キンシャサの奇跡」と呼ぶそうだが、アリはクレバーな ” rope a dope ” という戦法だとうそぶく。フォラマンは一服盛られたのだという噂もあるが(そういえばdopeには麻薬の意味もあるね)、アリは奇跡を呼ぶ男として名声を不動のものにした。

60年代、エスクアイア誌が輝いていた。あの名アート・ディレクター、ジョージ・ロイスのアイディアと機智に富んだ表紙に驚いた。僕はデザイン学校に通っていたのだが、英語も分からないくせに古本屋で見つけては眺めていたのだ。どうしたらこんな発想ができるんだ? それ以来、学校の課題も稚拙な頭で考え制作提出した。成績は悪かったですね。日本のデザインの世界には、こんなデザインは通用しないのだ。レイアウトもノンデザインに見えて、実はダイナミックで神経が行き届いているのに。アリに矢が刺さった表紙なんて、 グイド・レーニかソドマの「聖セバスチャンの殉教」だ。それが「モハメッド・アリの受難」!このウィット! 脱帽だ!

TVが熱かった。ボクシングが燃えていた。そんな時代だった。ファイティング原田 vs キングピッチ戦に万歳を叫び、カミソリパンチの海老原、黄金のバンタム、エデル・ジョフレ、ロープ際の魔術師ジョー・メデル …..いつかアリも猪木と闘うモンキービジネス化し、ボクシングもマイク・タイソンの頃から試合を見なくなった。いまは全く見ない、いや見たくないのだ。まず階級が多すぎる。いつのまにこんなに増えたのだ。だからやたらとチャンプが多い。おまけにK兄弟だなんて…..フッ!。デフレ現象、低品質の安売りのオンパレードだ。スポーツもエンターティンメントだと分かってはいるさ。しかし、プロレスもキックボクシングもK1もいつしか消えていった。いろいろと問題も多いが「相撲」はまだ歌舞伎と同じく、あの古式に法り命脈を保ってはいるが….。どうだかね。

2/ 7th, 2013 | Author: Ken |

夢の魔法箱、あるいは一億総白痴化電波BOX。

リキ行け!空手チョップだ!ぶっ殺せ!….なんであんなに興奮したのでしょうね。TVを初めて見た時の不思議ったら!空中を電波が飛んでくるのだが、この魔法の箱から人間のいちばん人間らしい好奇心(野次馬精神)というものが吹き出すのです。同時性というかドキュメンタリー性というか、同次元、同時刻に事件やら臨場感や何やらが居ながらにして楽しめるのです。TV放送が始まって少し経った頃、プロレスに日本中が興奮したものだ。田舎ではTVがあるのは村に一軒きりだったから、プロレスの日になるとみんな集まって声援を飛ばし、敗戦国の悲哀と狡いアメリカレスラーに、怒りの力道山の空手チョップに託して溜飲を下げたのだ。その頃はまだ憎いB29とレーダーに負けたのだという会話が日常で話されていたのだ。僕はガキだったが村はずれの怖い夜道を通って見にいったのだ。でも、薄々は感じていましたよ。筋書きのあるドラマだって。だってなぜいつもレフリーのユセフ・トルコのTシャツが破られるのだ。拳固の反則を取られると大げさな身振りでオー!ノー!とか、豊登の脇をパコーン!なんてね。しかし、ルー・テーズと力道山の対決は身体が震えるほどだった。….いつか我が家にもTVが入り「番頭はんと丁稚どん」なんかヘラヘラ笑って見ていたものだ。

それからはアメリカ製ドラマにはまりましたね。ほとんどが西部劇だった。「ローハイド」ローレン、ローレン、ローレン….「ライフルマン」Staring Chuck Connorsバキューン!ウィンチェスターを片手で回すのだ。….箒なんかで真似していたよね、ご同輩。

ぼくは「アンタッチャブルズ」に夢中だった。そのタイトルのカッコいいこと!The Untochables ロバート・スタック as エリオット・ネス、そのナレーションは30年代に活躍したウォルター・ウインチェルだったのですね。日本では黒沢良だった。ネスのストイックなスリーピース姿、チョークストライプ・スーツにスパッツ、ギャングスターのお洒落度(まるで当時のエスクァイア誌みたいだ)や場面のクロスカッテイング手法の素晴らしさに「オお!」。いまだにハードボイルドが好きなのもその影響でしょうか?

「西部のパラディン」も大好きだった。Have gun will travelなんてチェスのナイトを印刷した名刺を出すんだ。「スタンドバイミー」で少年たちが線路を歩きながら歌っていたね。Paladin, Paladin, Where do you roam?

そしてだ、ロッド・サーリングの「ミステリー(トワイライト)・ゾーン」ああ!もう一度見てみたい!

「ヒッチコック劇場」何たって原作からして凄いんだ!ロアルト・ダールの「南から来た男」とかドロシー・L・セイヤーズやジョン・コリア、ヘンリー・スレッサーなんて名手たちの名作揃いなんだから….。ああ、切りがない。情報が新鮮で輝きTVがTVであった時代…今年は放送開始60周年だそうだ。…ン?いま?大きな50インチの板だけれどTVなんてほとんど見ないね。だってあまりにも詰まらないんだから。媚びと追従と醜悪とオツムの弱そうなタレント?が面白くもないのに…憮然とするしか。

…おっと!60年前に大宅壮一が言ったっけ「一億総白痴化」って。

まあ、「進め一億火の玉だ!」とか「一億総懺悔」とか、一億って語呂がいいんですね。「〜讃えて送る一億の歓呼は高く天を突く〜」…もういいよ。つまりぼくも歳を喰ったってわけだ。といいながらPCでYou Tubeなんか見ているんだから。