10/ 4th, 2011 | Author: Ken |

赤い帽子の娘

●

光と影、そしてパースペクティブ。不思議な事に日本の伝統絵画にはこの手法が見当たらない。水墨画による山水に遠近法は感じていたはずだし、また日本画家も花鳥風月には質感や立体感を持っていたはずだ。あの伊藤若冲のリアリズムにも影はない。

ところが幕末に西洋画法が輸入され知った途端、北斎や広重は極端なまでにデイープフォーカスを駆使しまくった。そして光と影の技法は明治期まで無かったのだ。この「陰翳礼賛」の繊細な美意識の国が…。…..知らなかったはずはないのだが…どうしてだろう?

まあ、現代は広角レンズや望遠レンズ、3Dからデジタル画像合成まで何でもありだ。

そこで光と影の画家、フェルメールだ。静謐で柔らかい光線は一瞬が凍りついたかのようだ。もの静かではあるが凛とした緊張感があり、まるで光と影が絵のために存在している。だから彼はカメラ・オブスクラを使ったのではないかと言われている。オブスクラとはラテン語で「暗い部屋」の意味。ピンホールカメラ、すなわち針穴写真機だ。また絵のフォーカスにピンの穴があり、それに糸を張りパースペクティブを求めたと言われている。

…TVで写真家・篠山紀信が「真珠の耳飾りの少女」の秘密を写真で解き明かすという番組があった。モデルをオーディションしオランダと日本のハーフのモデルを選び、当時の服装・小道具を用意し、古い洋館の北向きの部屋で撮影。でも瞳に窓の四角が映り込んだり、この角度では真珠に光は入らないから「これは嘘だ!」の絶叫など結構楽しめた。

そこでぼくもパスティーシュを試みることにした。モデルを雇う訳にも服装を用意する訳にもいかないから、わが娘に頼んだ。「恥ずかしいわ、遊んどらんと仕事しい」「まあ、そう言わんと….ターバンの代わりにこれ被って」。撮影、ペインターとアクリルカラーと面相筆で…。

安易ですね。恥を知りなさい!でも楽しいですね。フェルメールの贋作者、ハン・フォン・メーヘレンになった気分だ。

彼は何とあのゲーリングに贋作を売ったことでも有名だ。いや、贋作では無く作風を真似たのだ。だから彼の創作じゃないのか?

http://www.mystudios.com/gallery/han/forgeries.html

と、言っても有名な「エマオの晩餐」は緻密じゃないし、あんまりフェルメールには見えない。むしろ下手だ。「楽譜を読む婦人」と「音楽を奏でる婦人」はあまりにもフェルメールが過ぎる言うか!いやいやどうしての筆力である。

フェルメールの絵には何か安らぎを感じるものがあるんですね。同時代のレンブラントには人間の本質が見え過ぎるから恐いのです。自画像には老い痴らい零落した自分を冷酷に見つめる自分があるんだ。それをまた見る自分、この客観視が凄いのだが…。

●映画「真珠の耳飾りの少女」2003年イギリス、小説はトレイシー・シュヴァリエ、木下哲夫/訳:白水社、はベストセラーになった。また「ヒヤシンスブルーの少女」スーザン・ヴリーランド/長野きみよ/訳:早川書房。

そうそう「ターバンを巻いた娘」マルタ・モラッツォーニ/千種堅/訳:文藝春秋、これが秀逸なのだ。イタリアの女流作家の短篇集なのだが、芳醇でミステリーが絵画的で女性作家らしい微かな不安と心理、そして微妙な味わいがある。お話はデンマークの貴族にあるオランダ商人が小さな絵を売る。時は過ぎ貴族は亡くなりその娘から手紙が来る。「….少女が振り向いた顔を見せ、頭はターバンで、耳に真珠をつけております」。お洒落なオチですね。

8/ 15th, 2011 | Author: Ken |

8.15

7/ 5th, 2011 | Author: Ken |

Duende・デュエンデ

デュエンデとはスペイン語で「小鬼・ゴブリン」を指すが、フラメンコでは「謎めいていて言葉で言い表せない力」のことだ。

そう、誰もが熱く感じるもの。それはブルースでは「ソウル」であり、バッハでは「祈り」であり、音楽や舞踊の「魂」と呼ばれるものだ。世間では「魂」とお頭が弱そうなタレントやマスコミがお気軽に使うが、とんでもない!滅多にそんなものにはお目にかかれるものではない。

……..80年代、バルセロナ・オリンピックが囁かれた始めた頃だ。カルロス・サウラ監督の映画「カルメン」が封切られた。その熱さとエネルギー、そしてアントニオ・ガデスの演出に驚嘆した。それまでパコ・デ・ルシアにぞっこん参っていたのだが、何と!パコも出演しているではないか! とにかく凄い! ほんとうに凄いのため息だった。

フラメンコというアドレナリン過多の音楽・舞踊は、インド北部からジプシー、ロマ、ヒターノ、ジタン、ツゴイネルと様々に呼ばれる流浪の民が、スペイン・アンダルシアに流れ着くまでに通ってきた土地々の民族音楽・舞踊が混淆し生まれたという。

そう、フラメンコは文化と歴史の坩堝なのである。地鳴りのようなギターと身体の奥底から絞りだすようなカンテ(歌)、愛、裏切り、嫉妬、恨み、復讐、哀切 …. 男と女、人間の情念が熱り出す。床を踏みならすステップ(サパテアード)手拍子(パルマ)、カスタネット、オーレ!の掛け声。….ヨーロッパの西の果てスペイン、かって世界を席巻し富をかき集め、いつか衰えていった国、画家の中の画家ベラスケス、宮廷画家の絶頂から戦争と人間を見過ぎたゴヤを生んだ国。そして隣のポルトガルには「ファド」がある。

ところがガデスは今までのフラメンコとは全く違うのだ。洗練され計算され怜悧な知性に裏付けされ、それでいて奔放、激しく熱い情念の波動があるのだ。タブラオの素朴さと泥臭さもいいが、高みを目指し芸術に昇華されたバレェの緻密でリファインされた極致の美があるのだ。始めて眼前で踊る姿を見た衝撃、抜き身のナイフを感じた。白刃の刃鳴りが聞こえるのだ。円が大きいのだ。感覚が研ぎすまされ、指先の末梢神経にまで力が漲り緊張の極みに達するのだ。ストイックでそして熱いデュエンデがほとぼり出すのだ。

そしてカルロス・サウラという監督を得て映画となった。ドキュメンタリー手法と劇中劇としての映像も素晴らしいのだが、舞台は映画以上に映像的なのだ。「血の婚礼」における緊張の一瞬の場を凍りつかせる写真的静止、決闘シーンはハイスピードカメラ撮影そのものを踊るのだ。「カルメン」「血の婚礼」「アンダルシアの嵐」「恋は魔術師」これらは舞台と映画と両方を見たがやはり舞台の方が素晴らしかった。サウラ監督には他にも「タンゴス」「フラメンコ」というドキュメンタリーもある。

そしてガデスにはクリスチーナ・オヨス(舞台では彼女がカルメン)、ファン・ヒメネスという名手たちも忘れることができない。またスペイン国立舞踊団の創設期の監督はガデスだった。あのラベルの「ボレロ」の振り付け、そして「王女メディア」の…….

2004 年ガデスは逝った。享年 67 歳。 幕は降りた。そう、ビセンテ・エスクデロのように栄光に包まれて….。生涯決して魂を売らなかった男。フランコ政権時代には踊りを拒否して他国で生きた男。フラメンコをバレェの高みと芸術にした男。ガデスの名は永遠にガデスである。

〜ソンブレロ 俺のソンブレロ お前は俺の宝物 闘牛場にかぶって行くと 闘牛士にも張り合える

〜 俺はお前が好きだ これにはある人の 口づけが縫い込んであるから〜

●カルメン・アマヤの「タラントス・バルセロナ物語」では若きガデスのファルーヵが見られる。

12/ 23rd, 2010 | Author: Ken |

心をうつした画

「イエズス、我等とともに」イタリアのマリオ・バルベリスの画集は美しい。コンテで描かれ、装丁も簡潔であり、質素であであるがゆえに、敬虔な深情がにじみ出している。心をうつした画そのものである。

序には「神への奉仕に捧げ、同時に兄弟たる人間に奉仕することを、念願とした。彼は、福音書に書かれているイエズスの、超自然性と神秘の面だけでなく、人間の一人としての「彼」を描き出したかった。時々刻々、絶えることのない闘争、困苦、歓喜の中に、イエズスは、我々人間とと共に、我々の兄弟、友人として存し給う。その御声、その涙、その微笑は、そう考えることによって、よりよく理解される。とある。

群衆とともにあわれみ、電車の中で、貧しき人々と、みすてられた人々とともにのイエズスを描いている。直接的な表現だがセピア色のコンテのタッチが画家の純粋な心を表現して余すところがない。この画集は半世紀以上も前に貰ったものだ。わたしは信者じゃないけれどページを繰る毎に優しさと慈愛に満ちた画家の心情を感じてしまうのだ。

●「イエズス、我等とともに」画と文 マリオ・バルベリス 訳 緒方壽恵 ドン・ボスコ社 1951年

しかし必ず死すべき運命にある人間、生きる上での様々な苦悩、生をある自己存在の不安、死という絶対孤独….。それらを慰撫する存在として「神」の概念を創り出した人間、それは素晴らしい文化である。地球上に神のない文化は存在しない。しかし現代の自然科学とテクノロジーというものが「神」存在を脅かしている。この不安感…だからこそそれを超えた超自然や怪しげなことにハマるのだろうか。人間の根源的な心情が生み出した文化としての宗教、哲学としての神、それは認める。….けれど奇跡は信じない。

有神論、理神論、自然神論、不可知論、宇宙科学の人間原理も何か違和感が伴う。むしろ無神論だ。この辺は欧米のキリスト教が文化の根底にある世界と日本人の曖昧無宗教とでは根本的に違う。もちろん八百万の神は神話の類いだし新興宗教や現世利益の神々なんてとても考えられない。街はジングルベル一色である。そして大晦日は百八つの煩悩を払う除夜の鐘だ。一夜明けると「おめでとうございます」これは神道か、十日になると恵比寿さん。いやお稲荷さんも….。インターネットやハイテクが当たり前の現代、しかし人間そのものは数千年、いや五万年前から変わってはいない。この世に於けるうたかたの存在?これは尽きる事の無い人間の業なのだろうか?

8/ 13th, 2010 | Author: Ken |

一枚の写真

1枚の写真がある。一人の裸足の少年が幼児を負い直立不動で立つ、ただそれだけのモノクローム写真である。初めて見た時、背筋に戦慄が走った。

慄然とし、そして涙を禁じ得なかった。写真が持つ力とは何なんだろう? どうしてこんなに心に迫ってくるのだろう?

…..僕は時空を越えてカメラマンの立つ場所に立ち、彼の視点で見ている。そして自分を少年に同化させ、また死んだ幼児にも自分を重ね合わせてしまう。少年の負った過酷なドラマも想像してしまうのだ。彼の両親は原爆で亡くなったのだろうか、背の児はたぶん弟なのだろう…。時代の風潮として軍国少年で育った彼は、男なら決して涙を流してはならないし、大和男の子として身じろぎもしない姿勢こそが少国民の誇りと教えられたのであろう。

…僕は戦争の記憶は全くないが背の幼児が生きてていればおそらく同い年のはずだ…。

撮影者ジョー・オダネル氏は…。長崎で死体を燃える穴の中に次々と入れている焼き場に10歳ぐらいの少年が歩いてくるのが目に留まった。おんぶ紐を襷にかけて、幼子を背中に背負っていた。少年は焼き場のふちまで来ると、硬い表情で目を凝らして立ち尽くしていた。

「少年は焼き場のふちに、5分か10分も立っていたでしょうか。白いマスクの男達がおもむろに近づき、ゆっくりとおんぶ紐を解き始めました。この時私は、背中の幼子が既に死んでいる事に初めて気付いたのです。男達は幼子の手と足を持つとゆっくりと葬るように、焼き場の熱い灰の上に横たえました。まず幼い肉体が火に溶けるジューという音がしました。それからまばゆい程の炎がさっと舞い立ちました。真っ赤な夕日のような炎は、直立不動の少年のまだあどけない頬を赤く照らしました。

その時です、炎を食い入るように見つめる少年の唇に血がにじんでいるのに気が付いたのは。少年があまりきつく噛み締めている為、唇の血は流れる事もなく、ただ少年の下唇に赤くにじんでいました。夕日のような炎が静まると、少年はくるりときびすを返し、沈黙のまま焼き場を去っていきました」。「写真が語る20世紀 目撃者」(1999年・朝日新聞社)より

Joe O’donnell (ジョー・オダネル): 1923年、アメリカ・ペンシルベニア州に生まれ、海兵隊に入隊、米軍調査団カメラマンとして被爆直後の長崎を撮影。戦後ホワイトハウス付カメラマンとして、歴代の大統領の写真を撮影。 上記写真のネガは長らく自宅の鞄にしまい込まれていたが89年に米国内の反核運動に触発され鞄を開け、90年米国で原爆写真展を開催。日本では写真集「トランクの中の日本」(小学館 )。 2003年に長崎を再訪問し、撮影した当時の少年・少女と再会。07年8月9日没。

5/ 5th, 2010 | Author: Ken |

変奇と気まぐれ

げに泉のごとも涸れはてん、ひと息ごとに毒を吸ひ ひと花ごとに死を嗅がむ、美はしきもの見し人は げに泉のごとも涸れはてん

アウグスト・フォン・プラーテン・生田春月訳

ビザーロ(変奇)、カプリッチョ(快い面白さ)、ヴィルトウオジタ(技巧)、フィギューラ・セルペンティナータ(蛇状曲線様式)、グラツイア(優美)…..。見えるものは本物の幻影にしか過ぎぬ。自然(ナトウーラ)が本物の実在であるなら、じゃ鏡は何だ。

また絵画も写真も実在を写すが、そこはキャンバスやフィルム、データ上の虚像である。マニエリスム美術の面白さは洗練が行き着くところの虚像の楽しみである。不安な時代の精神の反映か、人眼をあざむく歪んだ空間、幻想的寓意、極度の技巧性(マニエラ)と作為、引き延ばされ蛇行する非現実的身体…。画家の「首の長いマドンナ」を見よ。これぞ技巧の頂点、この上もなく美しい。

マニエリスム美術が誘う世界は、「嘘をつく似姿からほんとうの感情を汲む」と言った詩人の言葉に尽きるのではないだろうか。上のパルミジャニーロ「凸面鏡の自画像」凸面鏡に映った姿を凸面の半球に描き、歪曲した空間に巨大な手がある。いまなら魚眼レンズやフォトショップのフィルタで簡単につくれるが….。これは画家が21歳の頃の作といわれるが、己を見る顔は美しい少年の面影である。わたしの大好きな絵である。本物は見た事はないが、大塚美術館でレプリカの凸面の立体画を見た。本物の持つ感動は無理だが見とれてしまった。

…画家は非常な美形であったと伝わるが、錬金術に傾倒した晩年は別人と思われるほど老廃した姿を映し出している。

晩年といってもまだ37歳だった。ビザーロとカプリッチョ、3D時代にわたしたちは何を見るのだろうか。

4/ 8th, 2010 | Author: Ken |

聖性と俗性

映画「カラヴァッジオ」を見た。監督:アンジェロ・ロンゴーニ(製作イタリア)。バロックの画家ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ(Michelangelo Merisi Caravaggio 1571〜1610)、37歳で逝った天才の波乱に満ちたスキャンダラスな生涯を描く。

時代考証も確りし、絵画製作過程も再現している。「果物籠」「蜥蜴に噛まれる少年」「バッコス」「聖カタリナ」「いかさま」「ユディト」「蛇の聖母子」「洗礼者ヨハネの斬首」など有名なものはほとんど網羅している。俳優も絵のそっくりさんを使い、制作の様子も映像として再現していて面白い。「聖マタイの召命」動画を一瞬で切り取ったようなダイナミックで劇的な絵だ。この光を見つけるシーンは興味をかき立てられた。

この絵の明暗法は、後に夜の画家と言われたラ・トゥール、そしてあのレンブラントへと発展していく。あの17世紀前半に光と影の明暗、まだ広角レンズの無い時代に短縮法描く迫力など、ほんとうに時代を越えている。

モデルは市井の人間であり、俗っぽい笑みや厭らしさがより人間を見せつけるのだ。人間の持つ生臭い俗を描くところが何とも凄い。映画は伝記に忠実であるのはよいのだが、内面を描こうとするあまり「ペスト・死」の象徴としての黒騎士の悪夢は余計だと感じた。(PTSD? また映画アマデゥスの影響か?)また音楽で盛り上げようとして不快な不協和音を使ったり、クロスカッティングで絵を見せるところは使い古された手法だし、もっとバロック音楽の華やかさの裏の悲しみや押さえた演技が欲しかった。(前にデレク・ジャーマンの「カラヴァッジョ」も見たが監督がゲイであるだけにホモセクシャル映画であった)。

凄い絵といえば残首されたカラヴァッジョ自画像を描く「ゴリアテの首を持つダヴィデ」は恐ろしい絵だ。これもアレッサンドロ・アッローリが「ホロフェルネスの首」にカラヴァッジョの強い影響を見る事ができる。….1610年7月18日、希代の画家ポルト・エルコーレで死す。…..カラヴァッジのすべてを見たいのだが、そんなことは不可能だし画集や本で辛抱しているのだが。

●「カラヴァッジオ」ミア・チノッティ 森田義之 訳 岩波書店:その生涯と全作品、A3判で印刷も良い。全作品カタログ付。

●「カラヴァッジョ灼熱の生涯」デズモンド スアード 石鍋真澄・真理子 訳 白水社:波瀾万丈の生涯を史料と研究をもとに描く。

●「カラヴァッジオ鑑」岡田温司 編 人文書院:フリード、ロンギまで、論者17名によるカラヴァッジョの世界。

●「カラヴァッジオ」宮下規久朗 名古屋大学出版会:血と暴力に彩られた破滅的な生涯を描く。彼は多くのカラヴァッジオを書いて

いる。彼の市民講座にぼくも通っていたことがあるのだ。なかなかユニークな人で顔までカラヴァッジオ風の異才である。

2/ 3rd, 2010 | Author: Ken |

鬼が笑う

節分である。鬼は外である。なぜ豆を撒くか? それは豆は「魔滅」に通じ、鬼に豆を投げつけることで邪気を追い払うことである。

…と。友人に全国津々浦々、祭りの鬼を追いかけている写真家がいる。彼曰く鬼とは決して魔物だけではない。優しい鬼もいるんだよ。と柔和な眼で語ってくれる。

そうだ、そこには民族の、土着の、人間の、魂の奥深いところから発する熱いエネルギーがある。強力無比な力、時には恐鬼となり、時には邪鬼になり、怒鬼になり、善鬼となる。大地を鎮め、五穀豊穣の守り神となり、無病息災を願う。それでいてどこかユーモラスであり憎めない鬼。

そんな鬼たちを、これまでも、これからも彼は追い続けるだろう。まあ魑魅魍魎という鬼が並んだ言葉もあるが、世間にはそんな奇っ怪な輩が跳梁跋扈している。特に永田町、霞ヶ関、虎ノ門付近に出没が多いようだ。奴らは虎の褌どころか税金という名で、庶民の虎の子までふんだくるのだから…。まあ豆くらいで退散するような玉じゃなし、一票という豆鉄砲で撃つしかないのだろう。(上記は鬼の写真家 T・D氏の作品…鬼の個展より)

1/ 22nd, 2010 | Author: Ken |

時間・空間・即興

昨年7月にマース・カニンガムが亡くなったという記事を見た。いままで意識に無かったことが一瞬に浮かび上がった。

クオリアというそうだが映像が頭の中に見える。記憶データとはどんな風に仕舞われているのだろうか?イメージというぼんやりしたものが圧縮され細胞や神経繊維に記録されているのだろうか? それとも振動する波のようなものか?

あれは1964年だった。マース・カニンガム・ダンスカンパニーが神戸に来たのだ。音楽はあのジョン・ケージ、美術は何とロバート・ラウシェンバークだ。前衛という言葉が生きていた時代だ。… ぼくはモダンジャズにハマっていたし、インプロヴィゼーション、チャンスオペレーションなんて言葉に畏怖さえ感じる純情さの生意気兄ちゃんだった。

驚いたね!暗い舞台に麻袋に入った人体が身をよじり芋虫のようにのたうつんだ。そして時間を考えさせられるケージの音楽…。バレェという歌舞伎みたいな常識しかなかったぼくには衝撃だった。そして「冬の枝」における群舞。モダンダンス —モダンということは現在の今であり、絶えずクリェイティヴしながら前進する時間の先端なんだと…。

いつしかモダンという言葉自身に手垢がつき懐かしい響きとなった。…いまを生きている意識を忘れちゃだめだね。

●このパンフレットに新しいデザインを感じた。装丁レイアウトは粟津潔。

1/ 12th, 2010 | Author: Ken |

冬の旅

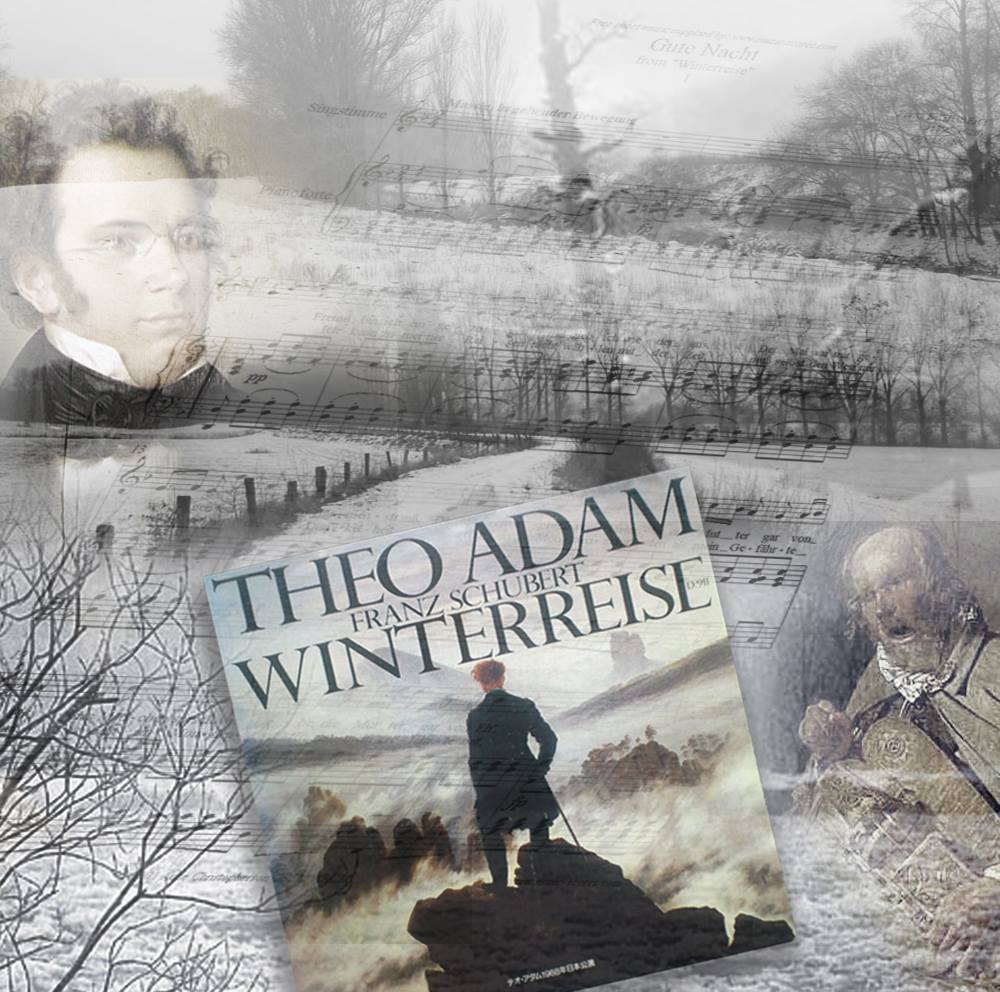

これはテオ・アダム「冬の旅」のコンサートのカタログなのだが、表紙はフリードリヒの「雲海の上の旅人」だ。シューベルトは「…それは飛行船の操縦士だけが見る事のできる絵だった。彼がその乗り物に乗って厚い雲の上に飛び出し、霧のベールの切れ目から濁りなく青い空が見えるまで上昇したときに…」と書いた。霧を突き破った無限の空間のなかでの純化と浄化、自我が消滅し無となる。…山頂に屹立する人物の後ろ姿はツァラトゥストラか!

「冬の旅」はわたしの”独白”による24曲の歌曲である。「おやすみ」に始まり「凍った涙」あの「菩提樹」「鬼火」「からす」「まぼろし」「幻の太陽」そして「辻音楽師」へと続く。重く陰鬱なさすらいを重ね、透明な虚無へ近づいてゆく若者の姿である。”村はずれにライエルを奏でる狂った老人がいる。凍った地面を裸足のままで、誰一人聞こうとはせず、誰一人目も止めない…犬が唸っている…不思議な老人よ、お前についてゆくことにしようか?わたしの歌とお前のライエルで”…。この狂った辻音楽師とは何者か?もしかしたら死神か? ライエル弾きとは「夜の画家」と呼ばれるジョルジュ・ラ・トゥールが描いたような人物か。

「冬の旅」フィッシャー・ディースカウ、テオ・アダム、ピーター・シュライヤー… どれも名唱だ。

Liederzyklus: Winterreise D.911 Musik: Franz Schubert 作曲:フランツ・シューベルト

Text: Wilhelm Mueller 作詩:ヴィルヘルム・ミュラー