10/ 29th, 2011 | Author: Ken |

十月は黄昏の海。

微かに夏の名残を残し十月が終わろうとしている。もう感傷に浸る年代でもないのだが、人生を一年に凝縮したとしたら、ちょうど今の時期か!寂しさの果てなむ国ぞ…というセンチメンタルに襲われる。この寂寥感、やるせなさ、結構いいもんです。それを味わいに秋の山路?夕暮れの公園?

そう、ヴェルレーヌを口ずさみ….秋の日のヰ゛オロンの ためいきの ひたぶるに身にしみてうら悲し…なんて。

枯葉ならイヴ・モンタンもいいね、ビル・エバンスの名演もあるしマイルスかな? と言ってぼくは億劫者だから何処へも行きゃしない。想像だけで出かけるのです。どこがいいかな? ン、時空を超えて過去の浜辺へ。十月は黄昏の海か。だらしなく籐椅子に落ち込み、肌寒い陽の名残の長い光線を浴び、甘いワインを舐めながら、気怠く、ブラッドベリの短編の味を反芻し、手回し蓄音機から流れる歌に委ねるのです。曲は何がいいだろう? そうだ! What’ll I doがいい。アーヴィング・バーリンによって1923年に書かれた曲だ。確かC・ベーカーの「枯葉」のレコードに入っていた。

http://www.youtube.com/watch?v=0cEgIsNO8eQ

When you are far away And I’m so blue What’ll I do What’ll I do When I am wondering Who is kissing you What’ll I do……….

そうそう「華麗なるギャッビー」に流れていた。タイトルバックにデイジーの切抜きやフレームと重なりイメージが出ていましたね。「枯葉」は名演が多過ぎて困ってしまうのだが、あえてB・エバンス、そしてあまりにも有名なキャノンボール・アダレィとマイルスの名演、スリリングなMiles in Berlinも素晴らしい。….これはどう評価していいか分からないのもある(聴いた人は苦笑しないで)、怪演?奇演?あのクワイエット・ケニーのリリシズム溢れる?!ヴォーカルが聞けるのだ。

7/ 18th, 2011 | Author: Ken |

果てしなき道 ・ “Every Step of the Way”

カルロス・サンタナを知ったのは映画「ウッドストック」だった。ぼくは生意気にもそれ以前にモダンジャズの洗礼を受けていたからロックはどうも…(ほらいるでしょう、ジャズの方が知的で音楽性が云々、ポップスを小馬鹿にする輩。ビートルズなんかヘンッ!

その手合いだったのですね、お恥ずかしい)…だった。ファッションはスクエアなトラッドにはまっていたからイージー(カジュアルという言葉がまだ無かった)な格好やパンタロン(ラッパズボン・懐かしいね)、ロングヘヤー、トンボメガネは好きじゃなかった。でも同時代の空気を吸っていたからこの映画に新しい時代を感じたものだ(マルチスクリーンによる映像が典型だった)。あの頃のロックの単調な8ビートは退屈だったし、妙なメッセージ性が鼻につき、また和製フォークなんぞに喜ぶ同年齢の奴らが?だったからだ。 まあ、ジミー・ヘンドリックスも何か嫌みに感じたしジャニス・ジョプリンの凄絶なまでの狂乱ぶりは面白かったけれど…..。

サンタナはサウンドが厚く複合リズム、即興性、楽器中心の音楽であり、ジャズ的で何か他とは違っていた。そして「天の守護神」だ。まずジャケットに参った。マイルス・デイビスの「ビィチェズ・ブリュー」を描いたアブドゥル・マティ・クラーワインだ。その超現実の不思議な絵に吸い込まれそうになった。もちろん”ブラック・マジック・ウーマン”は率直に喜んだヨ。

60年後半から70年代初期はエネルギーに満ちた混沌、混乱の時代だった。泥沼のヴェトナム戦争、反戦を契機にニューエイジが盛んになり、これが東洋思想・瞑想に繋がり、サンタナもシュリ・チンモイの宗教への傾倒していく。アメリカの空港や街に黄色い衣のクリシュナがたくさんいたし、ヒッピーやコミューンがムーブメントだった。。日本でもその影響によるフーテンやカウンターカルチャー、アングラなんぞが大流行だった。そしてあの陰惨で猟奇的な連合赤軍事件があり、映画「エクソシスト」73年、「オーメン」76年、オカルトやニューエイジもあの時代だったからこそ流行ったのだ。現代文明を享受しながらその矛盾に絶望し、一部の人々はスーパーナチュラルに傾倒していった…。マイルスを始めジャズも面妖なオカルト系のタイトルが多かった。リンボーだとかソーサラーとか。

1973年にヴォーカルにレオン・トーマスを迎えて初来日。それからだサンタナが来日する度にライブに行った。「哀愁のヨーロッパ」の泣きギター、うねるようなギターに「セクシー」と言った女性もいた。あのリズムに身を委ねる快感、サンタナ・サウンドに酔ったのだ。73年ジョン・マクラフリンとの「魂の兄弟たち」…コルトレーンの至上の愛を、76年「アミーゴ」、まあぼくも70年代末までは新譜やライブにつきあったのだが、時代が替わり、いつのまにか聴かなくなってしまった。

そうだ、1981年復帰したマイルス・デイビスを聴いた。大阪扇町プールを干した特設ステージだ。足を引きずりながらのショボいサウ

ンド….痛々しかった。ああジャズも時代も終わったと。サンタナが傾倒していたマイルスも亡くなり…….。それからサンタナの健在を知ったのがバルセロナ・オリンピックの時だ。パコ・デ・ルシアとサンタナ(ドミンゴとフリオ・イグレシアスの舞台もあった)。

いまyou tubuで見るとあの頃の微かに熱を持った残り香が込み上げてくる。 じゃ、サンタナ最高作は何だろう? ぼくは1972年に発表された「キャラバンサライ」だ。インストゥルメンタル中心で、よりフュージョン化し複雑で抽象性へと進んでいく。マイルスやジャズへの拘泥、スピリッチャルへの傾倒、多様な打楽器陣の複合リズム、キーボード、激しい息遣い、これぞサンタナサウンドだ。

音楽とは時代そのものを呼吸しているのだ。ぼくも歳を喰ったせいか、悔しいがあの時代に聴いた熱さは二度と還ってこない。

7/ 14th, 2011 | Author: Ken |

青春の挽歌・Chet Baker

舞台のダウンライトの下に老いさらぼうた男がいた。刻まれた深い皺、トランペットを抱え椅子に乗った姿は疲れた老人そのものである。それは時間の残酷さだけではない。長年のドラッグ漬がジャズ界のジェームス・ディーンと言われたハンサムな男を無惨にも変えたのだ。ゆうに70歳を超えているように見える。が、彼はまだ56歳である。1986年3月、大阪厚生年金ホールだった。彼が歌い始めた。トランペットはあくまでもスィートで消え入りそうなトーン、目をつむって聴くとあの時代が蘇ってくるのだ。あの中性的な少年のような声、青春の挽歌、… 嗚呼、チェット・ベイカーだ。1954年、あの頃はウェストコースト・ジャズが全盛だった。ハードバッパーの名手がひしめく時代に、なにしろクールでお洒落でカッコいいのだ。人気投票で、あの帝王マイルスを押さえトップに立ったこともあるのだ。甘く、せつなく、やるせなく、レターセーターにオックスフォード・シューを履いた女の子が靴を脱ぎ跳ばすほどの人気を誇っていたのだ。

「The Thrill Is Gone」スリルは去った、スリルは去った。君の目の中にそれを見ることができ。ため息の中にそれを聞くことができる。

「 But Not for Me 」They’re writing songs of love But not for me A lucky star’s above... 愛についての歌はたくさんある。でも、ぼくのためじゃない。見上げると幸運の星が輝いている。でも、それはぼくのためじゃない … 。

極め付きは「My Funny Valentine」僕の可愛いヴァレンタイン 、愛しくお茶目なヴァレンタイン、 … ずっとそのままでいて 君といると毎日がヴァレンタイン・デイだ。… 不細工だけれど可愛い彼女へのラブソング。(you tubeにたくさんあります)

そう、あるんだよ。下手だのに何か心に響く歌って。

時は流れ、旧友のマリガンがチェットの復帰を願っての「カーネギーホールでのライブセッション」1974年、チェット・ベイカー(tp)、ジェリー・マリガン(bs)、ボブ・ジェームス(p,key)、ジョン・スコフィールド(g)、ロン・カーター(b)、ハービー・メイソン(ds)、デイヴ・サミエルス(vib,per)、エド・バイロン(tb) という気鋭たちの熱い演奏だった。「Sunday at the Bearch」のスリルに満ちた乗りといったら….。

そして、ブルース・ウェーバーが作ったチェットのドキュメンタリー映画、「Let’s Get Lost・レッツ・ゲット・ロスト」。B・ウェーバー、希代の映像作家。彼の映像の素晴らしさは、あのラルフ・ローレンの写真だ。そう、リネンとコットン、クリケットのガードをつけた青年と少年の群像。おお!このシーン、品性、商品…。チクショー、やりやがる。….砂浜でホワイトとネイビーのマリーンスタイルの若者たち、遠い1930年代の憧憬、まるでフェローズが描くエスクアイアー誌そのものじゃないか!グレート・ギャッツビーじゃないか!優雅で、知的で、贅沢で、…..。ぼくも随分とあんな写真が欲しいと願い、カメラマンに無理難題をふっかけたものだ…..。

閑話休題。1988年チェットは宿泊先のアムステルダムのホテルの窓から転落して謎の死をとげた。部屋には、ヘロインが残されていたという。チェットの破綻した人生には甘さとはかなさ、破滅的な退廃が漂っている。だからよけいに青春の香りがするのだろうか。愚かで醜い晩年をさらけ出して歌う。でも憎むべき男ではない。人間誰しもそんな一面があるのだから。ぼくも歳を取り白髪が増え、自分の年齢に愕然とすることがある。ああ、いつまでも少年でいたかったんだよ。… 俺も人生の失敗者じゃないのかってね。

7/ 10th, 2011 | Author: Ken |

地中海の舞踏・Mediterranean Sundance

あの革新的で先端であったジャズも懐メロと化し、通俗という陳腐な音楽になってしまった。いまやバーのBGMにすぎない。ああ激しく熱く知的でスリルに満ち、いままで聴いたことがない音楽はないものか…..。 80年代初期、午後4時頃であった。仕事場に友人から電話があった。 「今、今すぐFMをかけて!急いで!」。慌ててラジオをつけた。凄い、このギターは何だ!… 熱い、そして超絶技巧、熱波が強烈に迫って来る。終わるとすぐに友人に電話をした。「いいねー、凄いね、演奏者は誰?」「いいでしょう、FM局に電話して聞いてみる」。それがパコ・デ・ルシアのスーパー・ギター・トリオによる「地中海の舞踏」だった。

そうこうするうちにパコ来日という小さな記事が目に留まった。尼崎のアルカイックホールだ。友人と連れ立って、期待に胸弾ませいそいそと出かけた。「パコ・デ・ルシア with チック・コリア」だ。ぼくはあまりチック・コリアは好みじゃなかった。まあ、マイルスとのセッションや「リターン・トゥ・ホーエバー」もレコードは聴いてはいたし、ライブなんかも行ったことはあるのだが…。しかし彼がモーツアルトなんかを演奏するのはあんまりいただけないものだった。だってクラシックの演奏家のほうがはるかに繊細で美しい。またロン・カーターのバッハだって? … P・カザルスやA・ビルスマの方がなんたって。…チックは正直にパコと合っていなかった。でも、かぶりつきでパコの魔術のような演奏に興奮した。

それからだ。パコが来日するたびに出かけた。その時その時でメンバーも変わりクラシック曲「アランフェス」や、より前衛的なフルートを加えたセクステット、激しいフリーな即興演奏と音楽の可能性を聴かせてくれた。当時はまだLPの時代だ。やっとCDが当たり前になり同じものを買い替えたり無駄なことをしたものだ。ぼくが一番好きなのはジョン・マクラフリン、アル・ディ・メオラとのスーパー・ギター・トリオ「地中海の舞踏」(これはメオラに替わりラリー・コリエルで当時RDでしか映像はなかった)。パコ、この天才は1967年にソロアルバムを出し、1973年の「Fuente y caudal・二筋の川」でビッグ・ネームとなった。ぼくが思う最高は「シロッコ」だろう。噴出する炎、フレーズ、音圧、まさに熱風である。激しくかき鳴らすコードや疾風のような高速パッセージ、音の奔流である。力強い響き、弦が千切れんばかりの強烈な右手、それを見ているだけでも恍惚となるのだ。ふやけて退屈なばかりのイージー音楽が多い中で、パコの真摯さと過剰なほどの音、新しい音楽にチャレンジする姿勢に酔ったのだ。そこにフラメンコ、フージョン、モダンジャズを超えた音楽を見たのだ。2011年、最近聴くのはまたバッハばかりだ。聴くものがない!ヘービーメタルも過去のものだし、レディー・ガガみたいな漫画は趣味じゃないし、心に迫ってくる音楽はないのだろうか。

1/ 22nd, 2011 | Author: Ken |

FIVE FEET OF SOUL… ブルーズの魂。

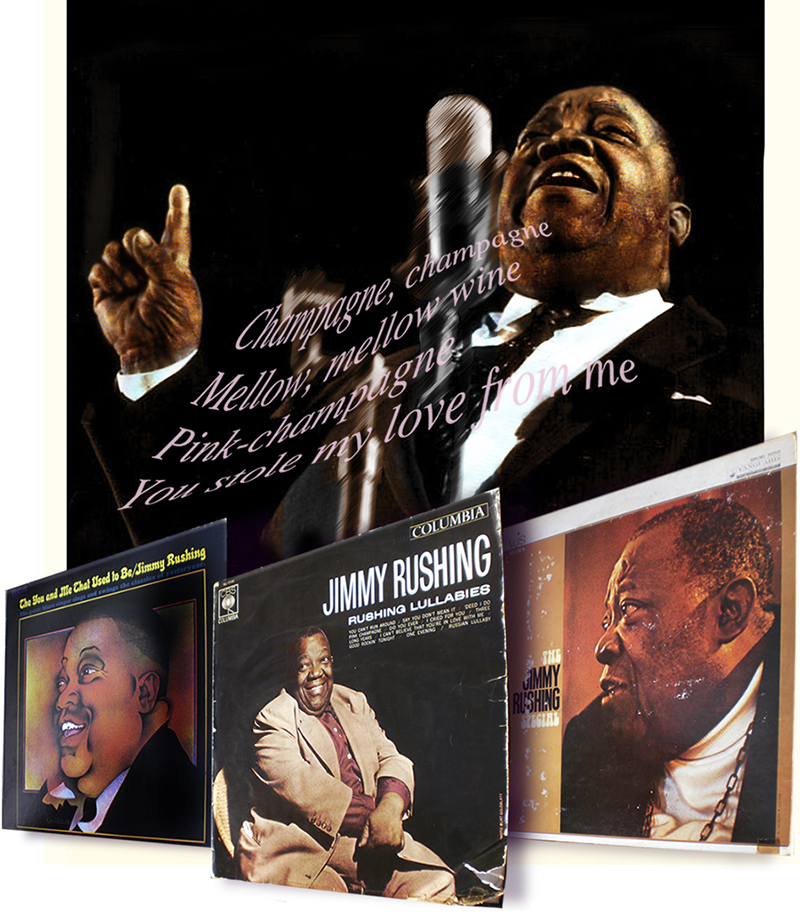

短躯・超太っちょのおじさんのニックネームは”Five by Five”(身の丈も胴回りも5フィートというわけ)そう、ジミー・ラッシングだ。「ミスターブルーズ」「シャウター」とも呼ばれ、まさにブルーズの魂だ。始めて見たのは1963年、セロニアス・モンク来日のときのヴォーカリストだった。1903年生まれというから当時60歳だったわけだ。

あの太い体を揺すりながらシャウトし唄う姿にエンターテナーの真髄を感じた。そして笑顔が何ともたまらなく素敵なんだ….。オクラホマ・シティの音楽一家に生まれショー・ビジネスの世界を目指し、カンサス・シティで活躍、カウント・ベイシー楽団の専属歌手となりN.Y.に進出、バンドが解散する50年まで在籍した。その後ソロ歌手として活動、72年に逝去した。

…もちろんトラディショナル・ブルーズもいい、R・ジョンソンだってS・ロビンソンだって、B・ブラザーズだって楽しいことこの上なしだ。でもぼくはラッシングのようなシティ・ブルーズが好きなんだ。とにかくこれ聞いてみて! I left my baby 好きにならずにはいられないヨ!そして「Rushing Lullabies」だ。彼のボーカルの真骨頂を見せる名演の数々、”PinK Champagne” ピンク・シャンパンに思い出を…。ラストの名曲”Russian Lullaby・ロシアの子守唄” これまた円熟のジャンピン’テンポ!ウワオ!最高!彼をサポートするバックが素晴らしい。Buddy Tate(ts)、 Skeeter Best(g)、 Sir Charles Thompson(org)、Ray Bryant(p)、Gene Ramey(b)、Jo Jones(ds) 次はこれだ。「The Jimmy Rushing Special」まず「イブニン」アーシーで濃厚、ブルーズが身体に沁み込んでくる。ピアノのピート・ジョンソンのイントロに始まり、ラッシング→ルディ・パウエル(as)→エメット・ベリー(tp)→バディ・テイト(ts)→ローレンス・ブラウン(tb)が2コーラス。皆がラッシングを鼓舞し溌剌と燃え上がるのだ。Wow! たまんないヨ。そして「シー・シー・ライダー」これもコレモ…..mmmmm……いいね。

★You Tubeに戦前のカウント・ベイシートとのフィルムが沢山あるから楽しんで。

12/ 16th, 2010 | Author: Ken |

モンクス・ミュージック…此の1枚。

不協和音的不思議なハーモニー、特異なリズム感覚、頻繁なテンポチェンジで不安定な繋がりのフレーズ、前衛を漂わす革新性…。

セロニアス・モンクを始めて聞いたときには決して耳慣れした心地よい音楽ではなかった。奇人、変人?ビバップの創始者の一人でありジャズの巨人であるのだが、ピアノという楽器がまるで打楽器のように聞こえた。そのユニークさを理解できなかったのだ。

ところが1963年のコンサートに行った。ライブで体感すると驚愕だった。恐ろしくスィングするのだ。聞いているこちらが足を踏み鳴らし体が揺れ動いてしまう躍動感がある。モンクもソロが終わると舞台を体をゆすりながら歩きまわる。ジャズとは体感の音楽であるとその時分かった。そしてヴォーカリストが現れた。超肥満体のニコニコ顔のオジさんだった。ジミー・ラッシング、それまで名前すら知らなかったのだが、そのスイングすること!ジャンピンテンポの軽快さとバラード、モンクとブルーズがこんなに合うなんて! それ以来モンクとラッシングのファンになった。ジャズをだんだん知るようになり古いレコードを聞き出した。

あの25歳で夭折した天才ジャズ・ギタリスト「ミントンハウスのチャーリー・クリスチャン」(1941・5・12)太平洋戦争が始まる年だ。

「Swing To Bop」を聞いたときの悦びったら、なんて凄い!ぐいぐいドライブし牽引するのだ。若き日のディジー・ガレスピー、ケニー・クラーク、セロニアス・モンク、ドン・バイアス等、後の巨人達が演奏しているのだ。録音状態を悪く、途中から入るのだがこんな演奏なら一晩中聞いていたい….。そしてモンクが来日する度に行った。サインももらったのだがどこへ行ったやら….。

“Brilliant Corners“ (1957)この太いサウンドを聞いてみろ。 “Monk’s Music” (1957)最初の曲Abide with Meから何で賛美歌なんだ?

そしてWell You Needn’t Rubyあの有名なモンクのコルトレーン、コルトレーンという叫び。驚いたブレイキーのドラム・ロール。コルトレーンのソロ。この緊張感、破れかぶれにも取れる大胆さ。奇妙な喧騒感に満ちシリアスで迫力ある演奏….。「Epistrophy」重厚なアンサンブルの異様な迫力、ぼくの一番好きなモンクがある。これぞモンクス・ミュージックなのだ。モンク作曲あの「panonika」。比類ない美しさをたたえた「Round About Midnight」それだけで彼の偉大さがわかる。とあるバーの片隅でカウンターにもたれて一人で浸りたいものだ。

おっと、ぼくは酒に弱いので「Straight No Chaser」とはいかないが…..。思い出す「真夏の夜のジャズ」(1958)バート・スターンのキラキラするヨットの映像とモンクの音の重なり「blue monk」だ。

●Monk’s Music (Riverside)

Thelonious Monk (p) Ray Copeland (tp) Gigi Gryce (as) Coleman Hawkins (ts) John Coltrane (ts) Wilbur Ware (b) Art Blakey (ds) Jun. 26, 1957, NYC

12/ 13th, 2010 | Author: Ken |

静かなるケニー……此の1枚。

マイルスのように創造性と革新性に満ち、時代を画したトランぺッターではない。ブラウニーのように輝ける音色と華麗な旋律があるわけではない。ガレスピーのような超絶技巧とユーモアがあるわけでもない。実力はあるのだが何故か地味であり花に欠けるのだ。しかし彼がいたからこそジャズシーンが幅広く豊かになり、その機微に触れることはこの上ない悦びになるのだ。そしてケニー・ドーハムの切々と訴える叙情には聴くものを捕えて離さないものがある。ビバップの創成期から活躍しマイルスも自伝で「駆け出しのころジャムセッションに出た。吹き負けたけどな、ケニー・ドーハムに」と語っている。

クワイエット・ケニー「ブルー・フライデイ」(1959)恋人が去っていったのだろうか、大都会の夜に孤独を噛み締めているのだろうか、暗い金曜日を哀切に唄うのだ。ほら何か胸が重くて眠れない夜、人恋しさに叫びそうになるとき、哀しいのに、そんな自分がなぜか可笑しい。そんな気分に陥ったことはありませんか?それがブルーに取り憑かれたときです。色で言えば様々な青、カインド・オブ・ブルーなのです。そう、ブルーな心の歌がブルーズである。ひしひしと心にせまる憂いである。続いてトミー・フラナガンもリリカルに唄う。こんなに曲に浸ることができる。これぞジャズなのだ。ベースはポール・チェンバース、ドラムスはアート・テイラー、当時を代表するミュージシャンである。

またジャッキー・マクリーンを加えた「エル・マタドール」も必聴のレコードである。マクリーン作曲、彼の娘に捧げた「メラニー・フォー・メドレー」、二人の掛け合いがすばらしい。そしてレコードでしか味わえなかったケニーのトランペットが日本にやって来たのだ「ジャム・セッション」(1964)と銘打ち、またそのメンバーの素晴らしいこと!

ケニー・ドーハム(tp)、フレディ・ハーバート(tp)、ジャッキー・マクリーン(as)、ベニー・ゴルソン(ts)シダー・ウオルトン(p)、レジー・ワークマン(b)、ロイ・ヘインズ(ds)。

何と!なんて贅沢な!舞い上がりましたね。下の写真がその時のプログラムである。

★ケニー・ドーハムの怪演?がある。何と!彼のヴォーカルがあるのだ。曲は「枯葉」、ウーム、何と評価すればいいのか。

11/ 11th, 2010 | Author: Ken |

”燃える心を”

ソプラノ歌手、多田佳世子さんとご主人で指揮者ダンテ・マッツオーラ氏、テノールの田代恭也氏、京都フィルファーモニー室内合奏団のコンサートに行った。人間の声帯は最高の楽器というが、正しくその事実を眼前で、いや耳前で実感させられた。

洗練につぐ洗練、練られ発酵され熟成された豊穣がきらびやかに輝く。その鍛錬で培った冷徹な音符の根底に、情感という荒々しくもあり繊細な陰翳が漂い炸裂するのだ。ピアニッシモの抑制された繊細な震えからフォルテッシモの力強く大胆で伸びのある昂りへと華麗に煌めく。クライマックスの美の絶叫、それがエーテルのようにホールに充満し、客席からは声にならない驚愕と賛嘆の波動の震えが巻き起こる。プロフェッショナルの歌声とはこのようなものか!ただ呆然!音楽の一撃に酔い堪能した。

…..ぼくはオペラや歌曲には疎いのだが、美しいものは美しく、圧倒させる心地よい迫力のコンサートだった。多田さんとは30年来の知り合いだが生の歌声を聞くのは20年ぶりだ。今回は「写真をお願いカッコよく撮ってね!」OK! OK!というわけで友人のプロカメラマンT氏と出かけた。今夜はぼくはアシスタントだからね!と重い機材を担いでホールのあちこちから覗き間近から聞いた訳だ。二人の以心伝心の掛け合い….そりゃ夫婦だもの、息がぴったり合ってあたりまえだね。

彼女は1991年ヴェルディ国際音楽コンクールで第三位を獲得、それ以来ほとんどをミラノで過ごしている。ご主人のダンテはオペラの殿堂ミラノスカラ座におけるチェンバリスとしての名声、そして指揮者としてはマエストロ リッカルド・ムーティの右腕として世界的に活躍、現在は指揮法、ピアノ、オペラ、歌曲のための教鞭を執っている。ダンテは日本が大好きで居酒屋なんかに行くとそれはもう!おいおい、ビールや焼酎、南蛮漬けなんか食べないでモッツァレラにワインでも飲れよ。「ぼくはこっちの方がイイ!」Io fui sorpresoだね。

9/ 23rd, 2010 | Author: Ken |

詩とジャズとビートニック。

ニューヨークへ行きたしと思へども ニューヨークはあまりに遠し せめては新しきレーコードに針を落とし ジャズに酔いしれてみん。

若さとは時代を素直に呼吸できることだ。いつの間にか時代を拒否し、常識という頑迷さが正義となり、大人という脂肪が思考を被うのだ。あの初めて都会に出た学生服の少年はジャズというものに心が震えた。単純にカッコいい!それがいまの時代だと感じた。

時代の先端でいたい。それがアメリカでありニューヨークだった。1ドルが360円の時代でそれは夢の夢の世界だった。アメリカ文化センターに行き、ジャズコンサート、LPや古本を漁り黒人文学や詩集、ジャクスン・ポロックに驚き、それらを、さも分かったふりをしていた。生意気と頭デッカチの典型少年だった(お恥ずかしい。ただしジャズ喫茶で指を鳴らしたりはしなかった。…何となくダサイじゃないの。生活指導の先生に見つかり慌てて隠れたこともある)。

その頃だ。ビートニックという前衛の人たちがいて、既成の価値観を破壊し超越する「聖なる野蛮人」なのだと。ビートはジャズのビートだ。そしてその聖典とも言えるアレン・ギンズバーグの「咆哮」を手に入れた。買った時は袋とじになっていてペーパーナイフで切り開きながら読んだ。

私は同じ世代の最良の人たちが狂気に身を滅ぼされ、狂乱に飢えて裸にされるのを見た、からだを引きずりながら夜明けの黒人街を一本のヘロインを探し求めめるため歩きまわるのを、夜の機構を動かす星のダイナモの中に溶け込んで行く昔ながらの天のかけ橋をせめて薬にしよぅとしてもがいているピップスターたち、….

ところが僕が憶えているのと違うんだね。どこかで記憶が混ざってしまったんだ。

俺は見た 我が世代の最良の人々が狂気に破壊され、飢えと狂乱 裸で明け方の黒人街を怒りのマリファーナを求めてさすらい歩く…と。

この詩集を半世紀ぶりに開いたさっきまでそうだった。こんな一節もあった

…またある者は 貧困とボロシャツ うつろな眼でタバコをふかし 夜もすがら湯も出ない部屋の超自然的な暗闇

で 都会の上を漂いジャズを瞑想した…。そして、モーラックは不可思議な牢獄!モーラックは魂のない骸骨の刑務所、悲哀の国会!….モーラックその胸は食人鬼のダイナモ!….なんて。

●「咆哮」アレン・ギンズバーグ:古沢安二郎 訳 / 那須書房 / 1961 ●「詩・黒人・ジャズ」:木島始/ 晶文社 1965

●「もう一つの国」ジェームズ・ボールドウィン:1962 ●「ブルースの魂」 リロイ・ジョ−ンズ:1965

●「路上」1957 ジャック・ケルアック/古沢安二郎 訳 ●「裸のランチ」1959 ウィリアム・シュワード・バロウズ/鮎川 信夫 訳

映画では「アメリカの影」1960:監督ジョン・カサヴェテス、音楽チャールズ・ミンガス、「クールワールド」1963:音楽は作曲・編曲がマル・ウォルドロン、演奏はディジー・ガレスピーたちだった。いまから思うと若さとは何なんだろうね。

9/ 14th, 2010 | Author: Ken |

魔女の鍋… 此の1枚… Miles/3

1970年、世界のジャズファンが衝撃を受けた。マイルス・デヴィス「Bitches Brew・ビチェズ・ブリュー」だ。魔女たちが鍋をかき回し、媚薬か毒薬か、未来を占うのか、新しい音楽が醸造されたのだ。まずジャケット、超現実の不思議なイラストに魅了された。アブドゥル・マティ・クラーワイン(Abdul Mati Klarwein1934~)の作品だ。あのサンタナのアルバム「Abraxas」もそうだ。

そして針を下ろした。地の奥底から湧き出すようなファンタジックなリズム、次いでマイルスのトランペットが鋭く空間を切り裂いていく。高まりとともにドラム、パーカッションによる16ビートを基調とした複合リズム、その多彩な奔流がイマジネーションを高揚させ迷宮へと誘うのだ。エレクトリックサウンドとリズムがジャズに革命をもたらしたのだ。30分近い「ビッチェズ・ブリュー」、どの曲も10分を超える大作だ。これ以前にもマイルスはミスティックでオカルティックな傾向の作品を作っていたが、その集大成ともいえるのがこのアルバムだ。そして70年代への展望を示唆したものだ。

でも、なぜこの時代にこんな音楽が作られたのだろう。泥沼化しつつあるヴェトナム戦争によって、楽天的でスクェアなパックスアメリカーナの夢に翳りが見え始めた。厭戦気分が時代の変革を要求し出した。そして一部の神秘思想やカルト思想主義者は超常世界を目指した。カウンターカルチャーがヒッピーを産み、インドや東洋の瞑想、ハレクリシュナ、ドラッグ、サイケデリック、さまざまなコミューン、チャールズ・マンソン….果ては科学までニューエイジ・サイエンスとして還元主義からの脱却を目指したのだ。日本はこのカルチャーに数年遅れていた。70年とは大阪万博の年だ。高度成長と豊かさを謳歌する未来が謳われる反面、サイケ、アングラ、フーテンといった風俗が流行った。長髪にパンタロン、革細工の小物入れ、トンボ眼鏡の若者が先端だった。時代は混迷を深め、テロやハイジャックが相次ぎ過激派は世界革命などと本気で叫んでいた。アイビー小僧は時代遅れになりスタンダードジャズはオジさんの音楽になった。

このアルバムにより「ジャズは死んだ」と叫び去って行ったファンがどれほどいただろう。ぼくはムキになって反論した。「モダンジャズとは革新を繰り返すからモダンなんだ。耳に心地よいだけのジャズはイージーリスニングだ。これこそ新時代を切り開くエネルギーを持ったジャズだ」と。「ビチェズ・ブリュー」や「マイルス・アット・フィルモア」に来るべきジャズの未来を感じ興奮したものだが、いつか音楽革命の炎は消えジャズがエネルギーを失い、通俗と懐メロへと成り下がっていった。同時代性を失ったジャズははジャズじゃない。確か80年頃、マイルスの5度目の来日のライブがあった。「スターピープル」「マン・ウィズ・ザ・ホーン」の頃じゃなかったか?

それが大阪扇町プールで水を干したプールが観客席だった。病気か事故の影響か、舞台で脚を引きずりながらの弱々しい演奏。….ジャズが終わったと感じた。哀傷の挽歌である。一抹の寂しさと共に、あのエネルギーが、あのマイルスが…。

それ以来、ぼくはジャズのレコードを買うのを止め、聞くのも止めた。